Seit ich meine Lieben in Deutschland so lange nicht gesehen habe, habe ich viele wunderbare Pakete und Päckchen bekommen: Von einer Arbeitskollegin, von meiner Tante, von der besten Freundin, von meinen Eltern, zum Kindergeburtstag, zu Ostern, als Quarantäne-Gruß.

Bei WhatsApp schicken wir Fotos hin und her, wir telefonieren mit und ohne Video. Es kommen mal besorgte Anrufe von der Familie (wenn Spanien mal wieder Risikogebiet wird) oder Fragen von den Kollegen, kleine, liebe Mails. Kunden wünschen alles Gute und hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Mit meinen Freunden hier fragen wir auch viel häufiger nach: Wie geht es Dir? Cómo lo llevas?

Und die Antworten sind nicht mehr nur einfach “Gut, danke”, sondern alle erzählen ein bisschen was von sich. Wie die Situation gerade bei ihnen ist, ob die Sorgen zur Angst werden und wie man den Alltag schafft, mit Kindern, mit Schule, mit Quarantäne. Bei all der Distanz, die wir einzuhalten haben, scheint es, als ob wir innerlich einander näher rücken. Wir sind ein bisschen offener füreinander geworden und sensibler für die vielen Auf-und-Abs, die jeder, in seinem eigenen Rhythmus, durchläuft.

Das Wörtchen gut hat in diesem Jahr viele neue Bedeutungen bekommen:

Während der Ausgangssperre hieß “gut”, dass wir gesund waren, uns nicht in die Haare kriegen und die Kinder einmal am Tag gelacht haben. Dieses gut wäre zu anderen Zeiten aber ein schlecht gewesen oder höchstens ein geht so, jetzt geht es uns also seit über einem Jahr gut und alle wissen, was gemeint ist. Irgendwo las ich letztens den Begriff “pandemic fine”, das scheint also eine Sache zu sein. In geschäftlichen E-Mails ist der Ton etwas persönlicher geworden, wir schreiben “take care” und bleibt gesund, alle sind etwas offener geworden – schon allein dadurch, dass ich meine Kunden benachrichtige, dass ich diese Woche die Kinder in Quarantäne habe (ja, schon wieder) und meine Arbeitszeiten sich ändern, gibt es auf einmal mehr Raum für Privates. Das hat etwas schönes, menschliches in einen Teil meines Arbeitsalltags gebracht.

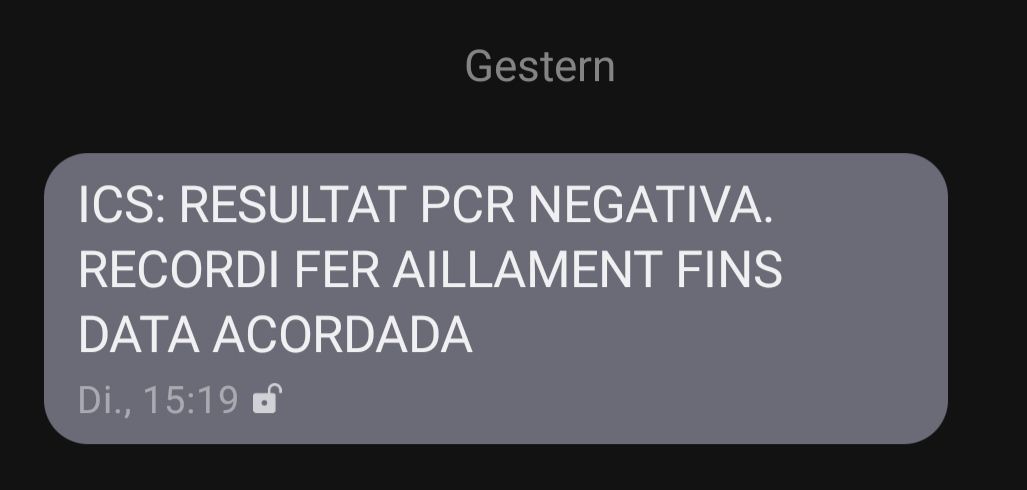

Fast habe ich das Gefühl, ständig denken alle an alle. Ich mache mir Gedanken, wie es der alleinlebenden Freundin geht, der Großtante in ihrem Häuschen auf dem Land, wie hart der Lockdown die mit dem dritten Kind hochschwangere Freundin trifft oder die alleinerziehende Mutter. Wer steht in so einer Situation besser da, gäbe es eine Lebenssituation, in der ich jetzt besser zurecht käme? Aber am Ende geht es uns allen, jeder auf ihre Weise eben “gut”, also schlecht, wir halten durch und sind müde vom Alleinsein, vom ständig-zusammen-sein, vom Warten, vom achten PCR-Test der Kinder (negativ), von den Maßnahmen, die umgesetzt und noch mehr von den Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden.

Wir sind mit der Gesamtsituation unzufrieden, könnte man sagen, es nervt mich, dass wir immer noch Risikogebiet sind, eine Welle die nächste ablöst und ich meine Familie immer noch nicht besuchen kann oder nur mit enormen Aufwand. Der Flugplan schiebt sich immer wieder einen Monat nach hinten, es gibt keine Flüge und ich möchte eigentlich auch gar nicht fliegen, aber meine Familie würde ich gerne sehen.

In einem Jahr sind die Kinder so gewachsen, sie werden bald vier und es tut mir weh, daran zu denken, was meine Mama und Papa verpasst haben. Das letzte Mal waren die beiden noch fast Babies (naja, klein halt), auf den Fotos sind sie noch ganz rund und speckig und heute springen und klettern hier zwei richtige Kinder herum.

Aber noch schicken wir uns weiter Herzchen und Fotos und ich erzähle den Kindern von der Oma und dem Opa in Deutschland und frage, ob sie sich noch erinnern an das Freibad, an den Tannenbaum und das Feuerwerk an Silvester. Sie erzählen mir kleine Geschichten, die wir erlebt haben und fragen wann wir wieder zu Oma können, und ich sage, wenn der “kleine Husten” vorbei ist. So haben wir den Virus getauft,weil er ein gefährliches kleines Ding ist, welches den Leuten in den Mund hüpft und Husten bringt, aber das ist eine andere Geschichte.

Bis dahin schicken wir weiter Herzchen und Bilder und denken aneinander.